One Planet, One Ocean

国連海洋科学の10年と東京海洋大学

国連海洋科学の10年とは

2021年から「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」が始まりした。海洋科学の推進により、SDGsの目標14番「海の豊かさを守ろう」をはじめ、関連するSDGs の達成に貢献するため、2030年までの10年間に集中的に取組むものです。「きれいな海」、「生産的な海」など7つの社会的成果に向けて、活動内容が計画されています。

7つの目標「7つの海」

参考文献:国連海洋科学の10年ウェブサイト

参考文献:国連海洋科学の10年ウェブサイト

汚染物質の人や生物への影響を調査します。

海洋環境の急変に伴う生態系の異変を調査します。

いつまでも魚が獲れる豊かな海を目指します。

海の様々な現象を正確に予測できるようにします。

様々な海洋災害から暮らしを守ります。

世界中の人々が海洋情報を有効活用できるようにします。

世界の人々が海の理解を通じ、海を利用し守るために行動する海を目指します。

国連海洋科学の10年に認定、採択された本学の取り組み

- 01 石干見保全プロジェクト

- 02 養殖産業と海洋リテラシー教育推進プロジェクト

- 02 養殖産業と海洋リテラシー

教育推進プロジェクト - 03 Ocean Cities (OC-NET)プログラム(準備中)

- 03 Ocean Cities (OC-NET)

プログラム(準備中)

プロジェクト概要

- 正式名称「現地住民、伝統的な生態学上の知識、気候変動:象徴的水中文化遺産としての石干見」である本プロジェクトは、2030 年に向けて、研究者と政策決定者、非政府組織などが現地住民とともに、典型的な水中文化遺産の一つである伝統的な漁具である石干見とその周辺の海洋生態系を保護保全し、グローバルな気候変動に対応していく諸戦略を提供していきます。

- このプロジェクトは、ユネスコ水中考古学大学連携ネットワークのメンバー校である東京海洋大学を中心に、同メンバー校のグアム大学(アメリカ)とワルシャワ大学(ポーランド)の他、筑紫女学園大学(日本)、木浦大学校(韓国)、フィリピン大学、トリニティ?カレッジ(アイルランド)、ネルソン?マンデラ大学(南アフリカ)により組織されています。

- 国連は国連海洋会議に向けて、SDGsの目標14番を代表するケース?スタディとして本プロジェクトを認定しました。石干見を通じて、全人類が直面する海洋の諸問題を国連とも協力しながら国際的に解決していきます。

メッセージ

石干見を使用した石干見漁は、持続可能な環境にやさしい漁法です。石干見とは、汀線に沿って大規模に積み上げられた石垣で、潮の干満差によってのみ魚介類を捕獲する定置漁具の一種です。円弧状や矢じり形など、種々の形状のものが全世界に分布しています。石干見は、考古学上の価値がある有形の文化遺産であるばかりではなく、無形の文化遺産あるいは、生きている文化遺産という側面も持っており、それらは石干見に関連した伝統的な生態学上の知識に集約されています。石干見をめぐる精神世界は、過去数千年間におよぶ現地住民と自然とのバランスあるいは調和を見事に具現化しているものです。ところが、こうした石干見は現在、グローバルな気候変動の象徴ともなりつつあります。海面上昇や海洋プラスチック問題は、石干見の命運を左右するものとなってきており、こうした海洋における気候危機は、国連やユネスコの中心に人類全体で解決策を見出していくべき課題となってきています。

ハワイの養魚池

島原半島の石干見

フランスの石干見

関連情報URL

- facebook: The Underwater Cultural Heritage of Stone Tidal Weirs

- twitter: Underwater Cultural Heritage Of Stone Fish Weirs

- Safeguarding the Underwater Cultural Heritage of Stone Tidal Weirs on the Earth

- Indigenous People, Traditional Ecological Knowledge, and Climate Change: The Iconic Underwater Cultural Heritage of Stone Tidal Weirs

02 養殖産業と海洋リテラシー教育推進プロジェクト

学術研究院 海洋政策文化学部門 佐々木 剛 教授

02 養殖産業と海洋リテラシー

教育推進プロジェクト

学術研究院 海洋政策文化学部門

佐々木 剛 教授

プロジェクト概要

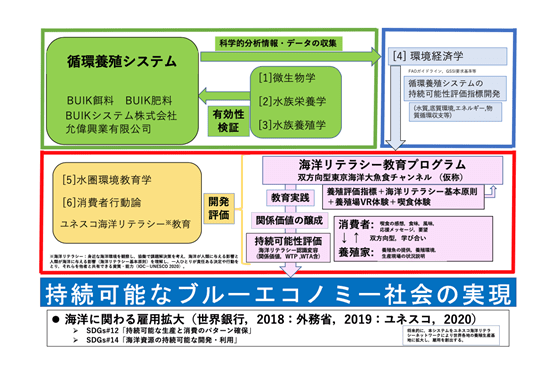

- このプロジェクトは、東京海洋大学を中心に、(株)BUIK システム、(株)ZEAL、GO GREEN GROUP(株)、(一社)竹芝エリアマネジメント、(一社)竹芝タウンデザイン、東京都、港区、学校教育機関、港ユネスコ協会、地域住民等のマルチステークホルダーにより組織されています。

- このプロジェクトは、2030 年に向けて、食物残渣を活用した微生物発酵餌料による環境負荷を抑えた養殖業と水質改善を目指すための海洋リテラシー教育を実施します。

メッセージ

世界の人口が増加しつつある中、養殖産業の重要性も増してきています。しかし、養殖産業の拡大は有機汚染に起因する海洋汚染の源となりつつあり、持続可能性の視点から懸念が生じてきています。本プロジェクトは、食品残渣をBUIK菌(50 種以上の複合菌群)技術による餌料への転換、二価鉄イオン供給システムによる有機汚染軽減技術に焦点をあて以下のことを推進していきます。

- 1.食品残渣を活用した微生物発酵餌料による環境負荷を抑えた養殖業と水質改善[1][2][3]

- 2.持続可能性の評価方法の確立[4]

- 3.これらに加え、養殖業者と消費者が協働し、関係価値を高めるICTを活用した海洋リテラシー教育を実現[5][6]

- 4.さらに、浅海域における持続可能な生産と消費の関係を評価する方法論を確立し